Tumultes

Mise en scène : Méline Fulda

par la Compagnie Lunoe

École du Jeu

Date : Jeudi 28 novembre 2024

Horaires : 20h - 21h30

Lieu : Théâtre Bernard-Marie Koltès

Durée : 1h30

Discipline : Théâtre

© Didier Monge - @clicclacthings

Adaptation de Tumultes de Marion AUBERT

Avec : Bruno CRETI, Laura FOUCHER, Solange JAMAIN, Valentin LANOUE, Pierre LE LAY et Jenna RIOCHE

Costumes et scénographie : Laura FOUCHER, Pierre LE LAY, Jenna RIOCHE, Méline FULDA, Maiwenn FRESNEAU et Mathieu LE ROUX

Création lumière : Bruno CRETI et Méline FULDA avec le soutien artistique de Margaux GUIRAUD

Régisseuse lumière : Louna PAYET

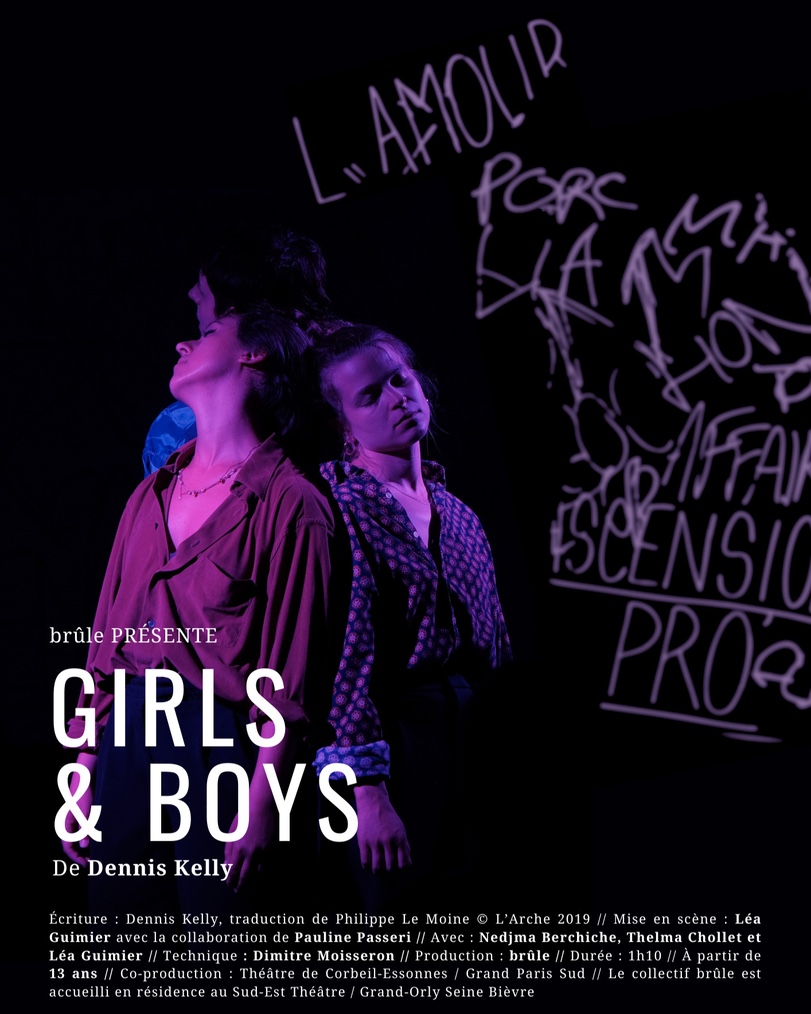

Angoissés par l’état du monde, sept étudiants en théâtre transforment leur école en QG révolutionnaire. Leurs débats enflammés, naïfs et parfois absurdes laissent percevoir les peurs d’une génération en quête de sens dans un monde qui les dépasse. Avec créativité et humour, ils débattent voire s’écharpent sur la forme que doit prendre leur engagement. S’empare alors d’eux la folle envie de faire barrage aux populismes et de se battre coûte que coûte pour enchanter les lendemains. Mais comment s’y prendre ? La question reste en suspens...

Situé au carrefour des années 1930 et de 2024, ce vibrant huis clos est avant tout une ode à la liberté, à l’émancipation et au vivre ensemble. Si toi aussi tu as envie de créer une société plus juste et de participer à un mouvement, viens vite les rejoindre !

Entretien

Dans le cadre de la sélection de Tumultes au Festival Nanterre sur scène, nous avons rencontré Méline Fulda, metteuse en scène du spectacle et cofondatrice de la Compagnie Lunoé. Cet entretien explore le processus de réécriture et d’adaptation du texte initial de Marion Aubert, en conservant les thèmes autour de la jeunesse, des enjeux politiques et du vivre-ensemble, avec des performances corporelles et musicales, offrant une nouvelle lecture à la pièce.

« Elle dépeint l’élan d’une jeunesse qui comprend qu’elle ne peut rien accomplir seule, mais qui se découvre plus forte en groupe.

C’est la puissance du collectif qui émerge ici. » — Méline Fulda

Comment est née l'idée de ce projet ? Y a-t-il eu un événement déclencheur pour vous ?

Méline Fulda : La genèse de ce projet provient d'une carte blanche qui m’a incitée à explorer divers textes, et Tumultes de Marion Aubert a immédiatement résonné en moi. J’aime aborder des thèmes sociaux, avec une touche d’humour et, si possible, un peu d’absurde – des éléments que ce texte offrait pleinement. J’ai également été séduite par son caractère choral, où chaque personnage a une importance propre, sans qu’un ou une protagoniste unique domine, ce qui rend l'approche particulièrement riche et intéressante. J’ai rapidement envisagé d’y intégrer des chants et de la danse pour en enrichir la dimension scénique. Je ne suis pas rigoureusement attachée à une fidélité absolue au texte, et j’ai donc choisi de prendre certaines libertés dès le début dans mon adaptation.

La pièce Tumultes suit sept jeunes actrices et acteurs qui délaissent la comédie pour faire la révolution. Dès leurs premiers débats, un obstacle apparaît : comment concilier engagement radical et liberté individuelle ? Pouvez-vous nous en dire plus sur cet enjeu central ?

Dans cette pièce, des jeunes inquiets pour l’avenir du monde décident de renoncer au théâtre pour transformer leur école en quartier général révolutionnaire. Ils passent l’essentiel de leur temps à débattre des actions à entreprendre, mais se retrouvent immobilisés par leurs divergences. Ce paradoxe crée un effet presque comique : ils aspirent à être des révolutionnaires, sans jamais oser franchir le pas. Pour moi, ces jeunes gens incarnent des « révolutionnaires en carton » – une image qui reflète notre génération, partagée entre idéaux et engagements purement théoriques. Nous remettons en question de nombreux sujets – l’écologie, la consommation de viande, prendre l’avion – mais combien d’entre nous vont vraiment jusqu’au bout de leurs convictions ?

À mon sens, la pièce peut être interprétée de deux manières. Marion Aubert y dépeint l’élan d’une jeunesse qui comprend qu’elle ne peut rien accomplir seule, mais qui se découvre plus forte en groupe. C’est la puissance du collectif qui émerge ici. Pour ma part, j’y vois aussi une certaine ironie. Cela me rappelle mon expérience à Sciences Po, où nous débattions souvent de grands idéaux et tentions de nous engager, mais peu d’entre nous deviennent de réels militants. C’est comme si, malgré notre prise de conscience des enjeux, il nous manquait l’impulsion pour un engagement total.

Ces sept apprentis révolutionnaires s’insurgent contre beaucoup d’injustices, mais y a-t-il un ou des éléments qui expliquent cette prise de conscience et le lancement de leur révolution ?

Non, il n’y a pas d’élément déclencheur précis à cette révolution. Je l’imagine ainsi en repensant à mes années de lycée, quand je participais à des blocus. J’adorais ces moments, non seulement pour des raisons politiques, mais surtout pour l’élan collectif qu’ils suscitaient. Je me souviens d’une journée de blocus sous la neige, avec de la musique et un grand rassemblement où chacun apportait sa contribution : quelqu’un avait même préparé un immense thermos de café pour tout le monde. Ce type de solidarité est quelque chose de beau et de puissant.

En ne fixant aucun point de départ unique à cette révolte, je souhaite offrir aux spectatrices et aux spectateurs la liberté de projeter leur propre interprétation des raisons de cette révolution.

Vous établissez souvent un lien entre la vie étudiante et l’élan révolutionnaire. Pensez-vous que la vie étudiante constitue un pilier de la liberté individuelle ?

Oui, je le pense. Plusieurs raisons expliquent cela. Par exemple, à Sciences Po, j’ai vu des amies et des amis arriver en première année avec des idées plutôt marquées à droite, pour finir l’année avec des convictions plus ancrées à gauche. Cela touche aussi au déterminisme social : notre milieu d’origine a une influence forte sur qui nous sommes, surtout quand nous sommes entourés de personnes qui nous ressemblent. Cependant, l’université nous expose à une diversité de personnes et de perspectives, ce qui nous permet de prendre du recul par rapport à notre environnement initial.

Cela dépend également des études que l’on suit, car celles-ci nous poussent à réfléchir, à poser des questions, à cultiver notre curiosité – un premier pas vers un esprit potentiellement plus révolutionnaire. En même temps, la jeunesse est souvent marquée par un idéal de changement, qui peut néanmoins s’éroder avec le temps. Enfin, comme nous l’avons évoqué, il y a la force du collectif : on est souvent plus enclins à agir quand on se sent entourés et soutenus que lorsqu’on est seuls.

La pièce originale de Marion Aubert ne comporte aucune scène avec des chants ou des danses. Pourquoi avoir fait le choix d'ajouter cette dimension sonore et corporelle à Tumultes ? Et comment avez-vous procédé à cette création artistique ?

Pour moi, une révolution ne pouvait exister sans hymne révolutionnaire. Il m’était incompréhensible que, dans la pièce, ces jeunes abordent tant de sujets passionnants sans évoquer les chants révolutionnaires. Intégrer cette dimension sonore et corporelle m’a donc semblé essentiel.

Pour cela, nous avons réalisé un important travail d’improvisation, accompagné d’une veille régulière. J’arrivais avec des idées que nous développions ensuite en groupe. J’avais repéré des slogans issus de diverses manifestations, qu’elles soient iraniennes ou latino-américaines, ainsi que des hymnes de mouvements révolutionnaires. Avec le groupe, nous avons remixé certains de ces éléments pour y ajouter nos propres intentions, que ce soit en introduisant un tempo particulier, des notes spécifiques ou des paroles nouvelles.

Un membre de l’équipe a même écrit un rap, que j’ai intégré à la fin de la pièce, et il interprète lui-même son texte.

Quelle serait la source d'inspiration principale de la pièce en termes de scénographie et de costumes ?

Pour la scénographie, nous avons opté pour un squat intemporel comme unique lieu. Chaque personnage s’inspire d’une figure historique ou d’un héros/une héroïne, avec un mélange délibéré des époques, afin de maintenir un flou créatif et d'éviter de limiter l'œuvre à une époque précise. Par exemple, l’un des personnages est inspiré du Che, un autre de Léon Blum, et un troisième de Niki de Saint Phalle. Ce choix permet au public de s’identifier plus facilement, en laissant le cadre ouvert et sans restriction.

Il y a une grande part d’humour, d’autodérision dans votre mise en scène. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez apporté ou alors est-ce que c’était déjà présent dans le texte de Marion Aubert ?

Pour être honnête, je ne sais pas vraiment. Personnellement, je trouve le texte très humoristique, avec de nombreux éléments amusants. C’est d’ailleurs pour cette raison que j’apprécie tant ces personnages : ils lancent une idée, puis se retrouvent vite contredits par quelqu’un d’autre qui leur montre l’absurdité de leurs propos. Ils finissent par réaliser eux-mêmes leurs incohérences, ce qui ajoute une dimension comique. J’aime cette dualité : ils sont à la fois héroïques et en même temps emprunts de contradictions. Ils les conscientisent au fil de la pièce, grâce à leurs débats et prises de positions qui les font évoluer.

Quant à l’écriture, je la trouve extrêmement vive et drôle. Cependant, il est vrai que, dans les entretiens de Marion Aubert que j’ai pu lire ou écouter, elle ne mentionne pas explicitement l’autodérision. Pour ma part, j'ai choisi d'accentuer la critique de notre société et de ses paradoxes. Par exemple, j’ai ajouté dans la mise en scène une référence aux Guignols de l’info, qui illustre parfaitement cette dynamique.

La pièce se situe dans une époque indéterminée qui semble être un reflet de l’époque contemporaine et des années 30. Est-ce que, selon vous, nous pouvons faire un parallèle entre ces deux époques ?

Je pense qu’il existe des parallèles significatifs entre la montée du populisme dans les années 1930 et la situation actuelle. Aujourd’hui, le Rassemblement National constitue le premier parti en France à l’Assemblée nationale, ce qui est un fait notable. Il semble que ce parti n’ait jamais eu un tel pouvoir depuis cette époque. Cependant, les contextes politiques ne sont pas tout à fait comparables. Nous bénéficions aujourd’hui d’un héritage démocratique bien plus solidement ancré que durant les années 1930.

Néanmoins, cette situation soulève des questions essentielles. Nous avons longtemps pensé que les événements des années 1930 ne pourraient plus se reproduire. Aujourd’hui, compte tenu du contexte actuel, il devient crucial de rester vigilants pour éviter que de tels bouleversements ne surviennent à nouveau.

Propos recueillis par Orane KHALDI, Enguerrand VALANCOGNE et Camille XIONG étudiant·e·s en M1 MCEI (Médiation Culturelle et Interculturelle)